歴代の大臣を1895年の初代・伊藤内閣から現内閣の大臣まで一覧にしました。

※関連記事:歴代内閣総理大臣の一覧

大臣の一覧

明治から令和まで(現職)の大臣を一覧にしました。首相官邸をもとに作成しています。

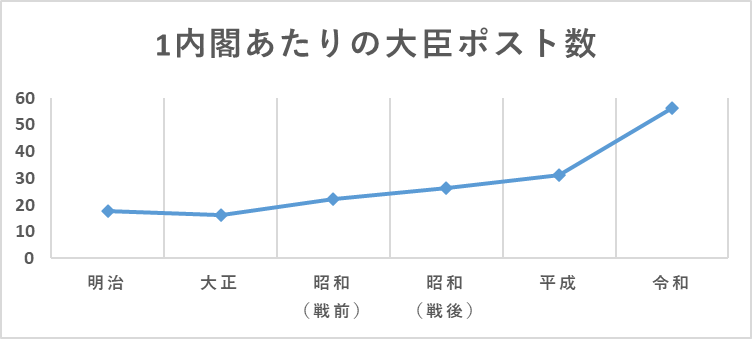

時代別の大臣の人数や大臣のポスト数の変化

明治から令和までの大臣の人数を比べてみました。

| 時代 | 内閣数 | 大臣ポスト数 | 大臣数(実数) | |

| 大臣ポストののべ数 | 1つの内閣の平均大臣ポスト数 | |||

| 明治 | 14 | 251 | 17.9 | 107 |

| 大正 | 11 | 179 | 16.3 | 93 |

| 昭和(戦前) | 17 | 375 | 22.1 | 190 |

| 昭和(戦後) | 54 | 1429 | 26.5 | 495 |

| 平成 | 49 | 1527 | 31.2 | 450 |

| 令和 | 5 | 282 | 56.4 | 67 |

大臣ポストは全部で4043、大臣を務めた人は1402人いました。

時代ごとの状況もみてみます。

明治の大臣の人数

明治時代は全部で14の内閣が組織され、総理大臣をのぞいて251の大臣ポストがありました。

大臣を兼務していた人も多数おり、明治時代に大臣を務めた人は107人いました。

大正の大臣の人数

大正時代は全部で11の内閣が組織され、総理大臣をのぞいて179の大臣ポストがありました。

大臣を兼務していた人も多数おり、明治時代に大臣を務めた人は93人いました。

昭和(戦前)の大臣の人数

昭和(戦前:1927年~1945年8月)には全部で17の内閣が組織され、総理大臣をのぞいて375の大臣ポストがありました。

大臣を兼務していた人も多数おり、明治時代に大臣を務めた人は190人いました。

昭和(戦後)の大臣の人数

昭和(戦後:1945年8月~1989年)には全部で54の内閣が組織され、総理大臣をのぞいて1429の大臣ポストがありました。

大臣を兼務していた人も多数おり、戦後の昭和に大臣を務めた人は495人いました。

平成の大臣の人数

平成には全部で49の内閣が組織され、総理大臣をのぞいて1527の大臣ポストがありました。

大臣を兼務していた人も多数おり、平成に大臣を務めた人は450人いました。

令和の大臣の人数

令和には全部で5つの内閣が組織され、総理大臣をのぞいて322の大臣ポストがありました。

大臣を兼務していた人も多数おり、令和に大臣を務めた人は87人いました。

※2024年12月8日時点の数字です

大臣の席が急激に増加

大臣の席が急激に増加 時代ごとに比較すると、戦後になって大臣の席が急激に増加していることが分かります。

明治から昭和(戦前)までの大臣の席は大きく変わりません。ところが戦後、特に平成の終わりごろから急激に大臣が増えています。

国務大臣の種類はあまり変わっていませんが、「内閣府特命担当大臣」という内閣府に直接つながるポストが新設されて一気に増加しました。

※関連記事:大臣の職務内容を省庁ごとに紹介

省庁を担当しているわけではないので、少子化対策や普天間基地移設対策など、その時代の重要課題に柔軟に対応できるというメリットがあります。

これからもこうした柔軟なポストは日本の政治に大きな役割を果たしそうですね。

※関連記事:歴代の内閣官房長官一覧

時代ごとの特徴|歴代大臣の変遷と影響力

戦前・戦後の大臣一覧の違い

戦前の大臣人事は、天皇制の下で軍部の影響が大きく、陸軍大臣や海軍大臣のような軍部出身者が主導的役割を果たしていました。これらの大臣は軍事政策の一環として強い権限を持ち、政党政治が限定的であったため、軍部が内閣に直接介入することも珍しくありませんでした。

一方、戦後は日本国憲法の制定とともに民主主義が根付くことで、軍部大臣が廃止され、民間出身の技術官僚や派閥のリーダーが主要ポストを担うようになりました。

特に高度経済成長期には、経済政策に精通した大臣が登場し、日本の成長を支えました。

こうした違いは、政治体制の変化や時代背景を反映しており、歴史的な転換点を示しています。

なお、初の本格的な政党政治を行った原敬について、以下の記事で詳しく解説しています。

内閣総理大臣・原敬とは何した人か?日本初の政党内閣・平民宰相としての業績と暗殺の経緯を振り返ります

近年の歴代大臣一覧と現代政治の課題

近年の大臣人事は、多様性の拡大と専門性の重視がキーワードとなっています。例えば、女性大臣の任命や、外交や財政といった特定の分野に精通した人材の起用が目立ちます。

これには、国際社会の中での役割強化や、国内の複雑化する課題に対応するための意図があります。

しかし一方で、派閥の影響力が依然として強いことや、短期間での交代が続くことで政策の一貫性が欠けるという課題も指摘されています。大臣人事の安定性と実績の積み重ねが今後の政治運営において重要な要素となるでしょう。

歴代大臣一覧を見てわかる日本政治の流れ

世襲議員が占める割合の変化

戦後、世襲議員の割合は徐々に増加し、近年では歴代大臣の多くが親や祖父母から政治基盤を引き継いでいます。

世襲議員は選挙に強く、安定した支持基盤を持つ一方、新しい視点や多様な意見が不足するという批判もあります。特に地方での支持基盤が強固な世襲議員が大臣職に就くケースでは、地域偏重が懸念されることもあります。

一方で、世襲議員でありながらも国際経験や専門知識を活かして成果を上げる大臣もおり、一概に否定的な評価をするのは難しい状況です。

女性大臣の増加とジェンダー平等

日本の歴史上、女性大臣の割合は非常に少なく、1970年代までは女性の大臣任命は例外的でした。しかし近年では、ジェンダー平等が重要視される中で女性大臣の数が増加しています。

特に、少子化対策や教育分野など、女性の視点が求められるポストでの起用が目立ちます。この変化は象徴的なものである一方、全体の割合はまだ低く、さらなる改善が求められています。

多様な視点を政治に取り入れることが、社会全体の変革を促進する鍵となるでしょう。

Q&A|歴代大臣にまつわる疑問にお答えします!

Q1: 日本で初めて女性大臣が誕生したのはいつですか?

A1: 日本で初めての女性大臣は、1948年に就任した中山マサ氏です。彼女は厚生大臣として任命され、戦後復興期における医療や福祉政策の立案に関わりました。これ以降、女性の政治参加が徐々に進み、現在ではさまざまな分野で女性大臣が活躍しています。

なお、日本の女性大臣については以下の記事で詳しく解説しています。

女性大臣の歴史と現状:日本の歴代内閣での女性大臣の人数と女性が任命された大臣職を紹介

Q2: 戦前と戦後で大臣の選出方法に違いはありますか?

A2: 戦前は、天皇の裁可に基づく形式が多く、軍部や特定のエリート層が大臣に任命されることが一般的でした。一方、戦後は日本国憲法の施行により、首相が大臣を任命する形に変更され、議会民主主義の枠組みの中で人選が行われています。

Q3: 歴代最長の在任期間を持つ大臣は誰ですか?

A3: 外務大臣として最も長い在任期間を持つのは佐藤栄作氏です。彼は冷戦期の外交政策を推進し、特に日米安保条約の改定に関与するなど、重要な役割を果たしました。このような長期の在任は、安定した政治基盤の証ともいえます。

Q4: 女性大臣の割合はどれくらいですか?

A4: 2024年時点で、女性大臣の割合は10~20%程度です。これは過去に比べると大幅に増加していますが、国際的に見るとまだ低い水準です。多様性を高めるため、今後もさらなる女性の登用が期待されています。

Q5: 世襲議員が大臣に選ばれる割合は高いですか?

A5: 歴代大臣の中で世襲議員の割合は高い傾向があります。特に地方で強固な支持基盤を持つ世襲議員が選ばれることが多く、安定した運営が期待される一方、新しい視点が不足するという批判も存在します。

Q6: 歴代大臣一覧を見るメリットは何ですか?

A6: 歴代大臣一覧を見ることで、日本の政治の流れや時代背景を理解することができます。例えば、戦前・戦後の変化や、派閥政治の影響、世襲議員の増加傾向など、政治史を深く学ぶ手がかりとなります。

Q7: 今後、女性首相が誕生する可能性はありますか?

A7: 日本でも女性首相が誕生する可能性は十分にあります。女性政治家の数が増加し、社会全体のジェンダー意識が進む中、適切なリーダーシップを発揮する女性が支持を集めれば、実現は近いと考えられます。

まとめ

日本の歴代内閣の大臣の一覧を紹介しました。

大臣ポストは全部で4043、大臣を務めた人は1402人いました。1人平均3ポストを兼務している計算です。

時代によっても大臣数は大きく異なります。明治から昭和(戦前)までは20前後ですが、内閣府特命担当大臣が新設された平成の終わりごろから50-60ほどに急激に増加しています。

国務大臣を務めてから総理大臣になる人も多く、今後も誰が日本の政治を引っ張っていくのか注目です。

※関連記事:歴代内閣の女性大臣

【参考】

首相官邸

コメント