内閣総理大臣はどの都道府県から多く輩出されているのでしょうか、出身地による首相の輩出人数に違いや傾向はあるのでしょうか。

1895年の初代内閣総理大臣から現職の内閣総理大臣までのべ100名以上の出身地を調べてみました。

※関連記事:歴代内閣総理大臣の一覧

総理大臣輩出県ランキングとは?

総理大臣輩出県ランキングの概要

「総理大臣輩出県ランキング」とは、日本の歴代総理大臣の出身地を都道府県別に集計し、総理大臣を多く輩出した順にランク付けしたものです。

このランキングは、日本の政治史や地域ごとの影響力を考察する上で重要な指標となります。

総理大臣の出身地は、その人物の思想や政策に影響を与える地域的背景を知る手がかりともなります。

なぜ総理大臣の出身地が注目されるのか?

総理大臣の出身地は、地域の政治文化や教育水準、地元経済の発展に深く関連しています。多くの総理大臣を輩出している地域は、歴史的に見ても中央政界への進出が活発で、政党活動や派閥形成が盛んなことが特徴です。

また、出身地が総理大臣の地元への政策的優遇に影響を及ぼすこともあり、国民の関心を集める理由となっています。

総理大臣の輩出県ランキング

首相の出身地をランキングにしました。実人数の多い順にしています。

※2025年1月時点

参考:首相官邸 – 歴代内閣

| 出身地 | 実人数 | |

| 1位 | 山口県 | 8 |

| 2位 | 東京都 | 6 |

| 3位 | 岩手県 | 4 |

| 群馬県 | 4 | |

| 広島県 | 4 | |

| 4位 | 京都府 | 3 |

| 岡山県 | 3 | |

| 鹿児島県 | 3 | |

| 5位 | 神奈川県 | 2 |

| 石川県 | 2 | |

| 愛知県 | 2 | |

| 大阪府 | 2 | |

| 高知県 | 2 | |

| 島根県 | 2 | |

| 福岡県 | 2 | |

| 佐賀県 | 2 | |

| 熊本県 | 2 | |

| 6位 | 北海道 | 1 |

| 秋田県 | 1 | |

| 栃木県 | 1 | |

| 千葉県 | 1 | |

| 新潟県 | 1 | |

| 福井県 | 1 | |

| 長野県 | 1 | |

| 静岡県 | 1 | |

| 滋賀県 | 1 | |

| 鳥取県 | 1 | |

| 徳島県 | 1 | |

| 香川県 | 1 | |

| 大分県 | 1 | |

| ランキング外 | 青森県 | 0 |

| 宮城県 | 0 | |

| 山形県 | 0 | |

| 福島県 | 0 | |

| 茨城県 | 0 | |

| 埼玉県 | 0 | |

| 山梨県 | 0 | |

| 富山県 | 0 | |

| 岐阜県 | 0 | |

| 三重県 | 0 | |

| 兵庫県 | 0 | |

| 奈良県 | 0 | |

| 和歌山県 | 0 | |

| 愛媛県 | 0 | |

| 長崎県 | 0 | |

| 宮崎県 | 0 | |

| 沖縄県 | 0 |

1位:山口県

山口県は、長州藩の影響を受けた地域であり、明治維新後も多くの政治家を輩出しました。

伊藤博文(初代総理)は、明治憲法の制定に尽力し、日本の近代化を牽引しました。また、安倍晋三(第90・96・97代総理)は戦後最長の政権を築き、経済政策「アベノミクス」を推進しました。

山口県は、歴史的に政治活動が盛んな土地柄が特徴です。

山口県出身の首相はいかのとおりです。

- 伊藤博文元首相

- 山縣 有朋元首相

- 桂 太郎元首相

- 寺内 正毅元首相

- 田中 義一元首相

- 岸 信介元首相

- 佐藤 榮作元首相

- 安倍 晋三元首相

2位:東京都

東京都は、政治の中心地であるだけでなく、教育・経済・文化の中心地でもあります。

東條英機(第40代総理)は軍人としての経歴を持ち、戦時中の政策を主導しました。岸信介(第56・57代総理)は「昭和の妖怪」と呼ばれ、戦後日本の政治基盤を築く立役者として知られています。

東京都出身者は、日本の政治の中枢で育ちやすい環境に恵まれており、そのため総理大臣を多く輩出しています。

東京都出身の首相は以下のとおりです。

- 高橋 是清元首相

- 近衞 文麿元首相

- 東條 英機元首相

- 鳩山 一郎元首相

- 菅 直人元首相

- 岸田 文雄元首相

3位:岩手県

岩手県出身の代表的な総理大臣は原敬です。

原敬は、日本初の「平民宰相」として知られ、華族や軍人出身が主流だった当時の政治において、庶民出身の政治家として画期的な存在でした。原は、地方の課題や庶民の声を代弁し、鉄道網の整備など地方発展に寄与する政策を推進しました。

岩手県は明治以降、農業や鉱山業が盛んな地域であり、地方経済の振興が政治家の重要な課題とされていました。

このような地域性が、国民目線の政策を打ち出す原の政治スタイルに影響を与えたといえます。

なお、原敬については以下の記事で詳しく解説しています。

内閣総理大臣・原敬とは何した人か?日本初の政党内閣・平民宰相としての業績と暗殺の経緯を振り返ります

3位:群馬県

群馬県は福田赳夫や中曽根康弘といった、戦後の重要な総理大臣を輩出しました。

上州人と呼ばれる群馬県出身者は、勤勉で実直という特徴があり、こうした気質が政治家としての評価に結びついています。

中曽根康弘は、行政改革や国鉄民営化を推進し、「戦後政治の総決算」を掲げて大きな影響を与えました。また、福田赳夫は外交問題での慎重な対応と、経済政策における安定感が評価されました。

群馬県は近代以降、絹産業で発展し、地方の経済的独立を目指す気運が強かったため、この地で育った政治家たちは経済政策に特化した手腕を発揮しました。

3位:広島県

広島県出身の総理大臣としては池田勇人が挙げられます。

池田は「所得倍増計画」を掲げ、戦後日本の経済復興を主導した人物です。原爆投下という悲劇を経験した広島県は、戦後復興の象徴的な存在であり、池田は広島の復興と経済発展を自身の使命としてとらえていました。

さらに、広島の平和に対する願いが池田の国際的な視野を広げ、経済だけでなく外交面でも貢献する原動力となりました。

このように、広島の特殊な歴史と地理的条件が、戦後日本を代表するリーダーを生み出す土壌となっています。

3県出身の首相は以下のとおりです。

- 原 敬元首相

- 加藤 友三郎元首相

- 齋藤 實元首相

- 林 銑十郎元首相

- 米内 光政元首相

- 池田 勇人元首相

- 福田 赳夫元首相

- 鈴木 善幸元首相

- 中曽根 康弘元首相

- 宮澤 喜一元首相

- 小渕 恵三元首相

- 福田 康夫元首相

歴代内閣総理大臣の出身地別の人数(延べ人数)

歴代首相の延べ人数を出身地別に分けた表です。なお、年代は首相就任時の年代で区別しています。

| 出身地 | 明治 (1885年~1912年) | 大正 (1912年~1926年) | 昭和戦前・戦時中 (1927年~1945年) | 昭和戦後 (1945年~1989年) | 平成以降 (1989年~) | 合計 |

| 北海道 | 1 | 1 | ||||

| 青森県 | 0 | |||||

| 岩手県 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||

| 宮城県 | 0 | |||||

| 秋田県 | 1 | 1 | ||||

| 山形県 | 0 | |||||

| 福島県 | 0 | |||||

| 茨城県 | 0 | |||||

| 栃木県 | 1 | 1 | ||||

| 群馬県 | 4 | 2 | 6 | |||

| 埼玉県 | 0 | |||||

| 千葉県 | 1 | 1 | ||||

| 東京都 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | |

| 神奈川県 | 1 | 3 | 4 | |||

| 山梨県 | 0 | |||||

| 新潟県 | 2 | 2 | ||||

| 富山県 | 0 | |||||

| 石川県 | 1 | 2 | 3 | |||

| 福井県 | 1 | 1 | ||||

| 長野県 | 1 | 1 | ||||

| 岐阜県 | 0 | |||||

| 静岡県 | 1 | 1 | ||||

| 愛知県 | 1 | 2 | 3 | |||

| 三重県 | 0 | |||||

| 滋賀県 | 1 | 1 | ||||

| 京都府 | 2 | 2 | 4 | |||

| 大阪府 | 1 | 1 | 2 | |||

| 兵庫県 | 0 | |||||

| 奈良県 | 0 | |||||

| 和歌山県 | 0 | |||||

| 鳥取県 | 1 | 1 | ||||

| 島根県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||

| 岡山県 | 2 | 2 | 4 | |||

| 広島県 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |

| 山口県 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 |

| 徳島県 | 1 | 1 | ||||

| 香川県 | 2 | 2 | ||||

| 愛媛県 | 0 | |||||

| 高知県 | 1 | 5 | 6 | |||

| 福岡県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 佐賀県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 長崎県 | 0 | |||||

| 熊本県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 大分県 | 1 | 1 | ||||

| 宮崎県 | 0 | |||||

| 鹿児島県 | 3 | 2 | 5 | |||

| 沖縄県 | 0 | |||||

| 合計 | 15 | 10 | 17 | 32 | 28 | 102 |

歴代内閣総理大臣の出身地別人数(実数)

歴代首相の実人数を出身地別に分けた表です。なお、年代は首相就任時の年代で区別しています。

| 出身地 | 明治 (1885年~1912年) | 大正 (1912年~1926年) | 昭和戦前・戦時中 (1927年~1945年) | 昭和戦後 (1945年~1989年) | 平成以降 (1989年~) | 合計 |

| 北海道 | 1 | 1 | ||||

| 青森県 | 0 | |||||

| 岩手県 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||

| 宮城県 | 0 | |||||

| 秋田県 | 1 | 1 | ||||

| 山形県 | 0 | |||||

| 福島県 | 0 | |||||

| 茨城県 | 0 | |||||

| 栃木県 | 1 | 1 | ||||

| 群馬県 | 2 | 2 | 4 | |||

| 埼玉県 | 0 | |||||

| 千葉県 | 1 | 1 | ||||

| 東京都 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |

| 神奈川県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 山梨県 | 0 | |||||

| 新潟県 | 1 | 1 | ||||

| 富山県 | 0 | |||||

| 石川県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 福井県 | 1 | 1 | ||||

| 長野県 | 1 | 1 | ||||

| 岐阜県 | 0 | |||||

| 静岡県 | 1 | 1 | ||||

| 愛知県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 三重県 | 0 | |||||

| 滋賀県 | 1 | 1 | ||||

| 京都府 | 1 | 2 | 3 | |||

| 大阪府 | 1 | 1 | 2 | |||

| 兵庫県 | 0 | |||||

| 奈良県 | 0 | |||||

| 和歌山県 | 0 | |||||

| 鳥取県 | 1 | 1 | ||||

| 島根県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||

| 岡山県 | 2 | 1 | 3 | |||

| 広島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |

| 山口県 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |

| 徳島県 | 1 | 1 | ||||

| 香川県 | 1 | 1 | ||||

| 愛媛県 | 0 | |||||

| 高知県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 福岡県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 佐賀県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 長崎県 | 0 | |||||

| 熊本県 | 1 | 1 | 2 | |||

| 大分県 | 1 | 1 | ||||

| 宮崎県 | 0 | |||||

| 鹿児島県 | 2 | 1 | 3 | |||

| 沖縄県 | 0 | |||||

| 合計 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 67 |

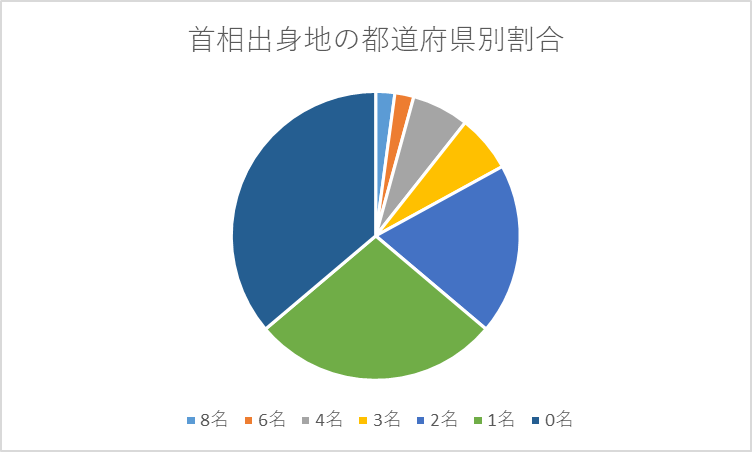

都道府県別の内閣総理大臣の人数割合

都道府県別の首相輩出人数の割合をグラフにしました。首相輩出数が0名か1名の県が6割以上であり、3名以上輩出している都道府県は全体の2割未満です。

首相の出身地は一部の都道府県に固まっていることが分かります。

なお、総理大臣の役割について、以下の記事で詳しく解説しています。

内閣総理大臣の役割とリーダーシップ:長期政権と短命政権の違いを実例をまじえて解説

地域別に見る政治文化の違い

西日本と東日本の政治的影響力の違い

西日本と東日本では、歴史的背景や文化が異なるため、政治的な影響力にも違いが見られます。

西日本は、明治維新を主導した薩摩藩や長州藩(現在の鹿児島県と山口県)が存在し、近代日本の政治基盤を築く上で中心的な役割を果たしました。

一方、東日本は、徳川幕府の本拠地であった関東地方が中心であり、明治以降は東京が政治の中心地として発展しました。

また、西日本の政治家は歴史的に「家」や地域社会の結束力を重視する傾向があるのに対し、東日本の政治家は経済政策や都市部の利益を反映した政策が多いとされています。

地方政治の影響と中央政界進出の関係

地方での政治活動が中央政界進出の足がかりとなることが多くあります。特に、長州や薩摩といった藩士たちは、地方での実績を背景に中央での影響力を強めました。

一方、現代では地方自治体の首長や議員としての実績が、中央政界進出へのステップとなっています。

また、地方の経済発展度や選挙基盤の強さも、中央での政治的成功に影響を与える重要な要素です。

出身地が政治理念に与えた影響

出身地の文化や歴史は、政治家の理念や政策に大きな影響を及ぼします。例えば、山口県出身の伊藤博文は長州藩士としての教育を受け、西洋的な価値観を取り入れた憲法制定に尽力しました。

また、農村部出身の政治家は農業政策を重視し、都市部出身の政治家はインフラ整備や経済政策に力を入れる傾向があります。

地域の課題をどのように認識するかが、政治家の活動の方向性を決める重要な要因となります。

なお、「明治の元勲」である伊藤博文らは全員西日本の出身です。以下の記事で個人別に詳しく解説しています。

初代内閣総理大臣・伊藤博文は何をした人か|幕末から明治にかけての評価と暗殺事件の経緯を解説

第2代内閣総理大臣・黒田清隆の生涯と功績|生い立ちから政治家としての経歴と後世の評価まで徹底解説

3代内閣総理大臣・山縣有朋の生涯と功績:日本近代政治・軍事体制の確立に貢献した指導者

4代内閣総理大臣・松方正義の生涯と政治家としての業績:日本銀行設立と松方デフレなど財政政策と後世の影響を紹介

内閣総理大臣・大隈重信の生涯と業績:早稲田大学創設や政治家としての足跡を生い立ちから解説

総理大臣輩出が少ない県の背景

なぜ一部の県は総理を輩出していないのか?

総理大臣を輩出していない県の背景には、地理的要因や経済的な条件、人口の規模などが影響しています。地方の中でも政治的な結束力が弱い地域や、中央政界への進出を志す人材が少ない地域では、総理大臣を輩出する機会が限られます。

特に、離島や過疎地域では、影響力のある後援会や支持基盤を構築するのが難しいのが現状です。

地域経済や教育環境の影響

経済的に発展している地域は、教育水準も高く、中央政界で活躍する政治家を輩出する土壌が整っています。

一方、経済的に苦しい地域では、地元に根差した課題解決が優先され、全国的な視野での活動が制限されがちです。

例えば、都市部では国際的な視点を持つ政治家が育ちやすいのに対し、地方部では地域振興を重視する政治家が多い傾向にあります。

現代政治における出身地の重要性

出身地が選挙に与える影響

出身地は、選挙戦において強い影響力を持ちます。特定の地域から出馬する候補者は、地元民からの支持を集めやすく、選挙活動が有利になります。

また、出身地とのつながりが強い政治家は、地元の課題に精通していることがアピールポイントとなります。

これが地方選挙での勝利につながり、結果として中央政界での影響力を高める要因となるのです。

地域振興政策における地元への配慮

現代の政治では、地元の利益を重視する姿勢が求められる一方で、全国的な視野も必要とされます。出身地が地元振興政策に与える影響は顕著であり、地元の産業支援やインフラ整備に力を注ぐ政治家が少なくありません。

しかし、過度に地元優遇政策を行うと、他地域からの批判を招く可能性もあり、バランス感覚が重要です。

まとめ

いかがでしょうか。

都道府県別に歴代内閣総理大臣の人数を集計しました。

明治時代や大正時代は山口県出身の首相が多く、昭和以降は東京都出身者がやや多いですがかなりばらつきがあります。

それでも、内閣総理大臣経験者63名は全国47都道府県のうち30都道府県にかたまっており、17県ではこれまでに内閣総理大臣になった人がいません。

内閣総理大臣になるには個人の努力や能力だけでは足りないのかもしれません。

コメント