若者は政治に興味がないと言われますが、本当にそうでしょうか。

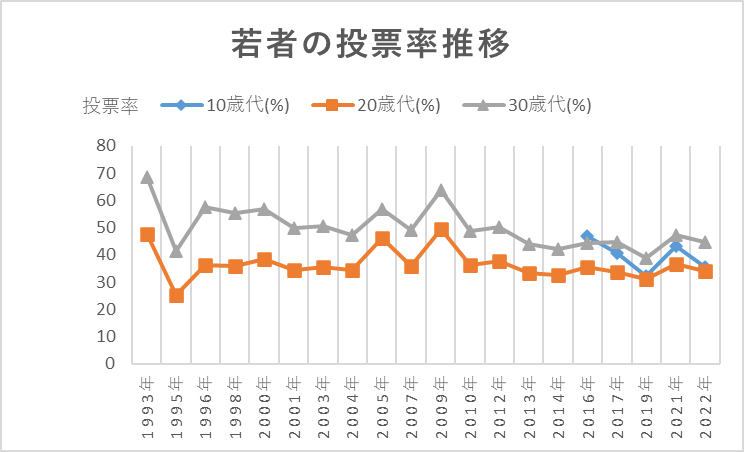

10歳代から30歳代までの若者の投票率の推移を、内閣支持率や政党支持率の推移と比較してみると、そうとも言えない状況が分かりました。

※関連記事:選挙権が18歳以上に引き下げられた理由とその影響

若者の選挙の投票率推移

過去の10歳代~30歳代の若者の投票率推移をまとめました。

10歳代・20歳代は40%弱で30歳代は約50%

1993年~2022年までの国政選挙では、10歳代の投票率は平均39.64%、20歳代の投票率は平均36.50%、30歳代は50.07%でした。

| 10歳代(%) | 20歳代(%) | 30歳代(%) | ||

| 衆議院選挙 | 1993年 | - | 47.46 | 68.46 |

| 参議院選挙 | 1995年 | - | 25.15 | 41.43 |

| 衆議院選挙 | 1996年 | - | 36.42 | 57.49 |

| 参議院選挙 | 1998年 | - | 35.81 | 55.20 |

| 衆議院選挙 | 2000年 | - | 38.35 | 56.82 |

| 参議院選挙 | 2001年 | - | 34.35 | 49.68 |

| 衆議院選挙 | 2003年 | - | 35.62 | 50.72 |

| 参議院選挙 | 2004年 | - | 34.33 | 47.36 |

| 衆議院選挙 | 2005年 | - | 46.20 | 56.79 |

| 参議院選挙 | 2007年 | - | 36.03 | 49.05 |

| 衆議院選挙 | 2009年 | - | 49.45 | 63.87 |

| 参議院選挙 | 2010年 | - | 36.17 | 48.79 |

| 衆議院選挙 | 2012年 | - | 37.89 | 50.10 |

| 参議院選挙 | 2013年 | - | 33.37 | 43.78 |

| 衆議院選挙 | 2014年 | - | 32.58 | 42.09 |

| 参議院選挙 | 2016年 | 46.78 | 35.60 | 44.24 |

| 衆議院選挙 | 2017年 | 40.49 | 33.85 | 44.75 |

| 参議院選挙 | 2019年 | 32.28 | 30.96 | 38.78 |

| 衆議院選挙 | 2021年 | 43.23 | 36.50 | 47.13 |

| 参議院選挙 | 2022年 | 35.42 | 33.99 | 44.8 |

| 平均 | 39.64 | 36.50 | 50.07 | |

1996年以降安定している

若者の投票率は「低下している」と言われていますが、1996年以降あまり大きく変化していません。1993年までは投票率が高く、1995年に大きく下がりました。それ以降は安定しています。

10歳代は投票権を得てはじめての国政選挙である2016年は46.78%と高かったものの、2回目以降は40%前後のままです。

国と比べて日本の若者の投票率は低い?

北欧諸国では若者の投票率が70%を超える一方で、日本はOECD加盟国中でも下位に位置します。

スウェーデンやノルウェーでは、学校教育や若者向けの政治活動を活発に行っているため、高投票率につながっていると考えられています。

参考:ビジネスインサイダー「平均投票率86%、デンマークの若者は呼びかけなくても選挙に行く。「幸福の国」成り立たせる“小さな民主主義”」

投票率の低下がもたらす影響とは?

若者の投票率が低いと、政治家は高齢者向けの政策を優先し、若年層の声が反映されにくくなります。結果として、教育費負担や雇用問題など若者に影響する課題が後回しにされるリスクがあります。

まとめ|若者の投票率の現状ポイント

- 日本の若者の投票率は他世代より低く、35%程度。

- 他国と比較しても投票率が低く、北欧諸国との差が顕著。

- 若者の投票率低下は政治に若年層の意見が反映されにくい要因となる。

なぜ若者の投票率が低いのか?原因を探る

参考:

18歳選挙権に関する意識調査の概要 総務省

京都産業大学 – 若者の投票率と「行けたら行くわ」の受け止め方について

若者が投票に行かない理由1|政治への関心の薄さ

若者は日常生活で政治を実感する機会が少なく、選挙が自分にどう影響するかが見えにくい状況です。結果として、政治を「自分ごと」と捉えにくく、投票行動につながりません。

若者が投票に行かない理由2|投票制度の理解不足

初めての選挙で投票手続きに戸惑う若者は多く、投票所の場所や手順についての情報が不足しています。このような不安が投票を遠ざける要因となっています。

若者が投票に行かない理由3|ライフスタイルの変化

忙しい学業やアルバイトに追われる若者は、投票日の予定が合わず、投票に行く時間が取れないことがあります。また、期日前投票を知らない人も多いです。

まとめ|若者の投票率低下の原因を整理

- 政治への関心が薄いことで行動に移しにくい。

- 投票手続きや場所に関する情報不足が障壁になる。

- 忙しい生活スタイルが投票を後回しにしてしまう。

若者の投票率と内閣支持率や政党支持率の関係

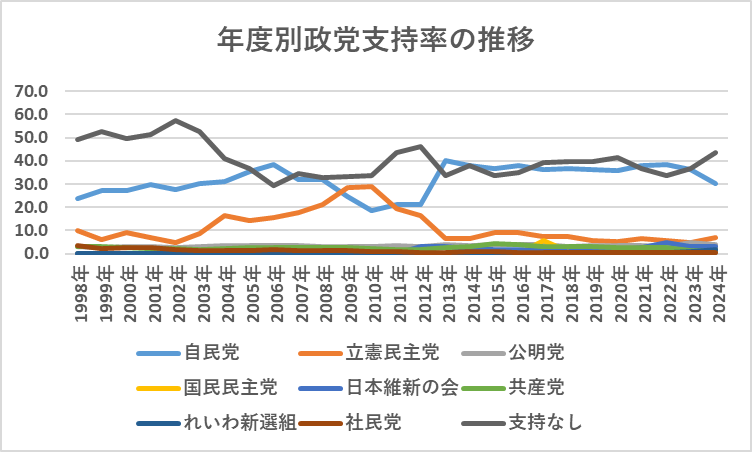

若者の投票率は2005年、2009年、2021年にやや上がっています。その年の内閣支持率と政党支持率の関係を見てみました。

※関連記事:政党支持率の推移

2005年:自民党と小泉内閣の支持率上昇

2005年は自民党の支持率や小泉内閣の支持率が上がった年でした。

このとき、小泉内閣は「郵政民営化」を掲げて衆議院を解散しました。結果、自民党が圧勝して郵政民営化が実現しています。

| 8月 | 9月 | |

| 内閣支持率 | 47% | 58% |

| 自民党支持率 | 35.3% | 42.4% |

2009年:民主党に政権交代(民主党の支持率上昇)

2009年は政権与党が自民党から民主党へと交代した年でした。

自民党・麻生内閣の支持率は下がり、歴代首相で2番目に低い支持率(15%)を記録しています。代わって、民主党・鳩山内閣が高い支持率(72%)で船出しました。

| 内閣支持率 | 麻生内閣 | 15% |

| 鳩山内閣 | 72% | |

| 政党支持率 | 自民党 | 18.9% |

| 民主党 | 42.0% |

ただし、鳩山内閣は短期間で急激に支持率が低下し、わずか8か月後に支持率が21%にまで下がりました。

※関連記事:歴代首相の最低支持率ランキング

2021年:無党派層が減り、自民党と維新の会が支持率上昇

2021年は菅義偉内閣から岸田内閣へと交代した年でした。支持政党なしの無党派層が減り、自民党と日本維新の会の支持率が上がっています。

| 自民党支持率 (%) | 日本維新の会支持率 (%) | 支持政党なし (%) | |

| 2020年 | 36.0 | 2.0 | 41.6 |

| 2021年 | 37.8 | 2.8 | 36.8 |

| 2022年 | 38.3 | 4.7 | 33.7 |

※関連記事:政党の党員数ランキング

※関連記事:政党のSNS登録者数ランキング

政治に動きがあれば若者の投票率は上がっている

前述の要因、10歳代~30歳代の投票率が上昇した2005年、2009年、2021年には政治に動きがありました。

「若者は政治に興味がない」と言われますが、政治に動きのあるときの選挙≒重要度が感じられる選挙では投票率が上がっていることが分かります。

年齢が上がると投票に行くようになる

そもそも年代別投票率をみると、20歳代のころに投票に行かなかった人も、30歳代に年齢が上がると投票に行くようになることが分かります。

20歳代の投票率は1996年以降、ほぼ40%弱です。1996年に20歳代だった人は2006年には全員30歳代です。

1996年の20歳代の投票率は36.42%ですが、2006年前後の投票率は50%前後です。1996年前後に投票に行かなかった20歳代の人も、30歳代になって投票所に行く人が増えているのです。

年を重ねて家族を持ち、仕事の状況が変わるなどして政治への関心が高まるのかもしれません。

若者の投票率を上げるための取り組み|成功事例

参考:

NHK政治マガジン「ソーセージと選挙 おいしい関係」

久留米大学 – 学生が高校生による模擬選挙をサポート

他国での成功事例|若者を投票に導く施策

スウェーデンでは、学校で模擬選挙を行い、若者が投票の意義を学ぶ機会を提供しています。アメリカではSNSを活用した有名人による投票呼びかけが効果を上げています。

日本での取り組み|投票率向上に向けた活動

自治体では、高校生向けに模擬選挙を開催したり、SNSで若者向けの啓発キャンペーンを実施するなど、若年層へのアプローチが進んでいます。

まとめ|若者の投票率を上げる方法

- 学校教育で政治への関心を高める取り組みが効果的。

- SNSや有名人を活用した啓発が若者に響く。

- オンライン投票や教育改革で参加のハードルを下げる必要がある。

なお、ネット投票については、以下の記事で詳しく解説しています。

選挙でネット投票ができないのはなぜか:ネット投票のメリット・デメリットや世界の動きとの比較を紹介

若者と政治の未来|投票率向上の意義とは?

若者が投票することで政治はどう変わる?

若者が投票することで、教育や雇用政策に若年層の意見が反映されやすくなり、社会全体のバランスが改善されます。

若者自身にとってのメリットとは?

投票行動は、自己表現や社会参加の一環であり、自分の未来を形作るプロセスでもあります。これにより、責任感や社会的な一体感を育むことができます。

投票率向上のために私たちができること

家族や友人に投票の重要性を伝える、選挙について話し合う機会を増やすなど、身近な行動から始められます。また、SNSを活用して啓発活動に参加するのも有効です。

まとめ|若者の投票率向上がもたらす未来

- 若者の声が反映される政治が実現する。

- 自己表現や社会参加を通じた成長が促される。

- 個人から始める行動が、社会全体に大きな影響を与える。

Q&A: 若者の投票率について

Q1: 日本の若者の投票率はどれくらいですか?

A1: 2021年の衆議院選挙では、20代の投票率は約35%でした。他世代と比べて低く、例えば60代以上では65%以上が投票に参加しています。

Q2: 日本の若者の投票率は他国と比べてどうですか?

A2: 北欧諸国では若者の投票率が70%を超えることが一般的です。一方、日本はOECD加盟国の中でも下位に位置しており、他国との差が顕著です。

Q3: 若者の投票率が低いことの問題点は何ですか?

A3: 若者の投票率が低いと、政治家は高齢者向けの政策を優先する傾向があります。その結果、教育費や雇用問題など若年層に関わる課題が後回しにされるリスクがあります。

Q4: 若者が投票に行かない理由は何ですか?

A4:

- 政治が身近に感じられないため関心が薄い。

- 投票手続きや場所に関する情報が不足している。

- 学業や仕事などで忙しく、投票日と予定が合わないことが多い。

Q5: 他国では若者の投票率向上にどのような取り組みをしていますか?

A5: スウェーデンでは模擬選挙を通じて投票の重要性を学ぶ機会を提供しています。アメリカでは、SNSを活用した有名人による啓発活動が効果を上げています。

Q6: 日本で若者の投票率向上に向けた活動はありますか?

A6: 高校生向けの模擬選挙や、SNSを活用した啓発キャンペーンなど、自治体や団体による取り組みが進んでいます。

Q7: 若者の投票率を上げるにはどんな方法がありますか?

A7:

- オンライン投票の導入や選挙日の平日化。

- 政治教育を義務教育に組み込む。

- SNSや有名人を活用した啓発活動。

Q8: 若者が投票することでどのような変化が期待できますか?

A8: 若者が投票に参加することで、教育や雇用政策に若年層の意見が反映されやすくなります。また、若者自身の社会参加意識が高まり、社会全体のバランスが改善されます。

Q9: 個人が若者の投票率向上に貢献するにはどうすればいいですか?

A9: 家族や友人と選挙について話し合う、SNSを通じて啓発活動に参加するなど、身近な行動から始めることができます。

Q10: 若者の投票率が上がると未来はどう変わりますか?

A10: 若者の声が反映される政治が実現し、社会がより公正で多様性を尊重する方向に進む可能性があります。

まとめ

10歳代、20歳代、30歳代の若者の投票率の推移と内閣支持率や政党支持率の推移を比較しました。

内閣支持率が大きく変わるときや政党支持率が大きく変わるときのように、政治に動きがあるときには若者の投票率は上昇しています。

若者は政治に関心がないと言われますが、「投票して変化を起こす必要性を感じていない」という状況があるのかもしれません。

コメント