米内光政(よない みつまさ)は、第二次世界大戦直前に内閣総理大臣を務めた人物です。

平和主義者として英米との協調を目指し、軍縮や戦争回避のために尽力しましたが、軍部との対立から辞職に追い込まれました。

本記事では、米内光政の生涯や内閣の政策、功績、そしてその評価について詳しく解説します。

米内光政とは?簡単なプロフィール

米内光政は日本の近代史において、海軍士官としての経歴を持ちつつ、戦前の内閣総理大臣としても活躍した政治家です。

彼の生涯は、幼少期の苦学から始まり、海軍での実務経験、そして内閣総理大臣としての短期任期の中で見せた穏健かつ現実的な政治手腕に至るまで、まさに努力と責任感に貫かれています。

特に、若いころの姿や海軍士官としての経験が、後の総理大臣としての決断力や判断力に大きく影響していたことが知られています。

生年月日と出身地

- 生年月日: 1880年3月2日

- 出身地: 岩手県盛岡市

米内光政は、盛岡藩士の家に生まれました。当時の岩手県は東北地方の中心的な地域の一つで、彼の幼少期の経験が後の人格形成に影響を与えたと考えられます。

幼少期と軍歴

盛岡藩士の家に生まれて

米内光政は1880年、岩手県盛岡の藩士の家に長男として生まれました。父・米内受政は藩士としての誇りを持ちつつも、明治維新後の社会変化の中で家計は厳しく、幼少期の米内光政もその影響を受けます。

家計の困窮により、彼は幼いころから家族を支える責任を感じ、学業と並行して小さな仕事を手伝うなど、生活のために自ら努力することを学びました。この経験は、後に彼の慎重かつ責任感の強い人物像を形成する基盤となります。

- 家族への責任感が幼少期から芽生えていた

- 幼少期の困難が自己規律と努力の習慣を養った

海軍兵学校への道

米内光政は、1880年代末から1890年代にかけて、家計の事情により中学を中退します。しかし、彼は将来の安定と社会的地位の確保を見据え、1898年に海軍兵学校への入校を決意します。

海軍兵学校は当時、厳しい学問と体力訓練が要求される施設であり、入学すること自体が高い能力と覚悟を示すものでした。光政は入学後、成績優秀かつ規律正しい学生として知られ、1901年には無事に卒業し、海軍少尉として任官します。

- 中学を中退しても海軍兵学校への挑戦で自己の道を切り開いた

- 卒業後、正式に海軍少尉として任官、将来の海軍幹部としての基礎を築いた

この時期の経験は、彼の戦略的思考力や組織運営能力の基礎となり、後に海軍大臣や内閣総理大臣としての活躍に直接つながります。

砲術学校での教官時代 — 技術と人的ネットワークの基礎を築く

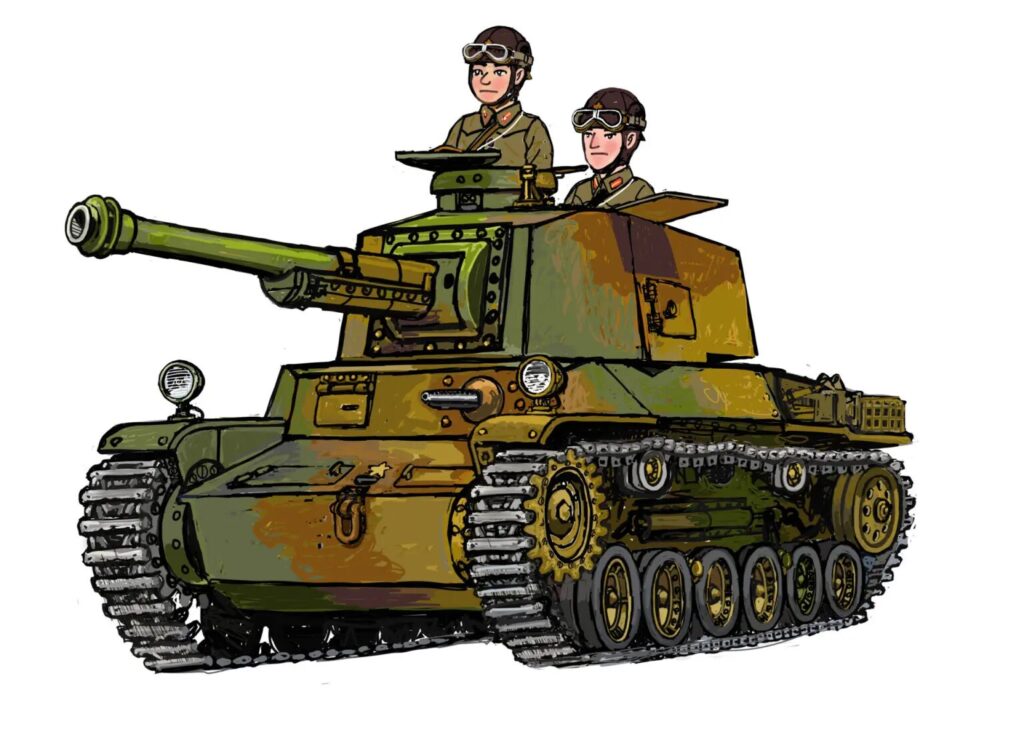

米内光政は若手時代から砲術(射撃・測距・火器運用)を専門とし、実戦での艦上勤務と教育職を往復しながら技術を磨きました。

明治末〜大正初期にかけては、戦艦や巡洋艦の砲術長を歴任した後、海軍砲術学校の教官に就任するなど(海軍砲術学校教官:1908年、改めて1911年にも教官職に就く記録あり)、砲術教育に深く関わっています。

現場での砲術長としての経験と、教官として若手を指導した経験が相まって、射撃理論だけでなく「人を育てる」「組織での運用」を理解する土台ができました。

この砲術学校での役割は、単に学問的な知識を教えるだけでなく、海軍内部での人的ネットワークを広げる決定的な場でもありました。

特に1911年ごろの砲術学校在任中に山本五十六(当時は同じ 教育現場で指導にあたっていたことがある)と面識を持ち、親交を深めたことは重要です。

山本らは後に「知米・非戦派」として知られることになりますが、こうした教育現場での結びつきが、戦前の海軍内での政策議論や派閥形成に影響を与えた点は見逃せません。米内の“技術屋”としての信頼と、教育者としての人脈が以後の立場形成に寄与したことが指摘されています。

※参考:小説丸「米内光政」

海軍大学校卒業とロシア赴任 — 戦略教育と海外実務で視野を広げる

1900年代の中盤〜後半にかけて砲術を極めた後、米内はさらなる昇進のため海軍大学校(海大)に進み、甲種学生として学んだのち1914年に海軍大学校甲種を卒業します(海大第12期)。

海軍大学校は戦略・作戦・参謀業務を学ぶ上級教育機関であり、ここでの教育は「戦術的な砲術」から「戦略的な軍運用」へ思考を拡張する転換点となります。

海大卒業直後の1915年(大正4年)には、ロシア(サンクトペテルブルク)に大使館付の駐在武官事務補佐官として赴任しました。

この時の報告・記録によれば、米内はロシア語習得が早く現地に溶け込んだと評され、駐在中にロシア語資料に当たり翻訳や学術的読み物(当時のロシア事情に関する書物など)に精を出したという逸話も残っています。

欧州の外交・軍事情勢を肌で知り、言語と現地観察を通じて得た知見は、帰国後の外交感覚や現実主義的な軍事判断の基礎になりました。

この「海大での戦略教育」と「ロシア駐在での実務経験」の組合せは、米内が単なる現場の技術屋にとどまらず、国際情勢を踏まえた総合的判断をできる人物へと成長する決定的な要素でした。

後年の対外政策や同盟に対する慎重姿勢(例えば日独伊三国同盟への反対や英米との関係重視)を理解する上でも、これらの若年期経験は重要な前提となります。

軍人から総理大臣への転身

- 米内光政は、海軍兵学校を卒業後、海軍軍人としてのキャリアを積みました。

- 日露戦争や第一次世界大戦を経験し、その実績から海軍大臣を務めるまで昇進しました。

- 1940年には、第37代内閣総理大臣に就任し、戦争回避を目指す平和主義的な立場で政治に関与しました。

内閣総理大臣としての功績

総理大臣就任と任期

米内光政は1940年(昭和15年)1月16日、第35代内閣総理大臣に就任しました。

当時、日本は中国との戦争(いわゆる日中戦争)が長期化し、国内外の政治的緊張が高まっていました。

米内は海軍出身の総理大臣として海軍軍縮にも反対しており、陸軍との微妙な均衡を取りつつ政権を担うことになります。

なお、ワシントン海軍軍縮条約やロンドン海軍軍縮条約について、以下の記事で詳しく解説しています。

ワシントン海軍軍縮条約の背景と影響 – 原敬、加藤友三郎の貢献と日本の外交戦略

ロンドン海軍軍縮条約とは?補助艦の比率や全権交渉担当者、ワシントン条約との違いを徹底解説

しかし、陸軍強硬派との対立は激しく、就任からわずか約6ヶ月後の同年7月に内閣は総辞職を余儀なくされました。

その短い任期の中でも、米内は国際情勢を冷静に見極め、日独伊三国同盟の締結に反対し続けた点が大きな特徴です。彼は、対米・対英戦争を避けるべきだと考え、早期終戦の可能性を模索していました。

- 任期:1940年1月~7月(約6ヶ月)

- 政権の特徴:海軍穏健派による「国際協調」路線

- 退陣の背景:陸軍の圧力と同盟推進派との対立

なお、「軍部大臣現役武官制」の存在により、当時の内閣は軍部を押さえ込むことがむずかしくなっていました。軍部大臣現役武官制については以下の記事で詳しく解説しています。

軍部大臣現役武官制とは?制度の復活と廃止の背景、広田弘毅・山本権兵衛・山縣有朋の関与を詳しく解説

日独伊三国同盟への反対

当時、日本国内ではドイツ・イタリアとの同盟を結ぶかどうかが大きな政治問題となっていました。陸軍の多くは同盟推進派で、枢軸国と協力して国際的な地位を高めようと考えていました。

しかし、米内は海軍の立場からこれに強く反対しました。その理由は次の通りです。

- 英米との対立を深めるリスク:三国同盟はアメリカやイギリスを敵に回す危険を孕んでおり、国力の面で劣る日本にとって不利だと判断した。

- 国際的孤立を避けたい意図:米内は海軍伝統の「英米重視外交」を継承しており、協調を保ちながら戦線を拡大しない方が得策だと考えていた。

- 国内の戦争疲弊を考慮:すでに日中戦争で国力が消耗しており、さらに戦線を広げることは日本社会に深刻な負担をもたらすと懸念していた。

このように、米内の同盟反対は単なる個人的意見ではなく、国際情勢を見据えた現実的判断に基づいたものでした。しかし、軍部の強硬論を抑え込むことはできず、政権崩壊の一因ともなりました。

なお、英米との「協調外交」として幣原喜重郎がよく知られています。幣原喜重郎については以下の記事で詳しく解説しています。

幣原喜重郎とは何をした人か?幣原外交(協調外交)と日本国憲法への貢献を分かりやすく解説

終戦工作と戦後処理への尽力

総理大臣を退いた後も、米内光政は政治の表舞台から完全に退くことはありませんでした。彼は引き続き海軍大臣や重臣として、戦争をどう終わらせるかという課題に関わり続けました。

- 終戦工作:

太平洋戦争が始まった後も、米内は一貫して早期講和の可能性を探り、戦争の被害を最小限に抑えるよう尽力しました。彼は海軍内で「慎重派」「終戦派」として知られ、戦争継続を主張する強硬派に対して抑制的な立場をとりました。 - 戦後処理への役割:

終戦後も、米内は戦後日本の安定に向けて活動しました。戦犯として訴追されることはなく、その姿勢は「穏健派として戦争を拡大させなかった政治家」として評価されています。また、海軍人脈や政治経験を活かし、戦後処理に関して政府と連携しながら調整役を果たしました。

そのため、戦後の歴史評価においては「戦争を止めようとした政治家」として高く評価されることが多いのです。

人物像と評価

参考:

盛岡市先人記念館「米内光政」

米内光政|近代日本人の肖像 – 国立国会図書館

地道な努力家としての人柄

米内光政の人物像を語るうえで欠かせないのは、幼少期から培われた「努力家」としての性格です。

1880年に盛岡藩士の家に生まれたものの、明治維新後の時代変化によって家計は困窮。幼少期には生活のために賃仕事を手伝い、学業との両立を強いられました。こうした境遇から、米内は常に「自らの努力で道を切り開く」姿勢を持ち続けます。

その後、家計のために中学を中退し、1898年に海軍兵学校へ入学。海軍士官としての生活は規律と忍耐を求められるものでしたが、米内は学業・訓練の両面で優秀な成績を修めました。このような「基礎を怠らない姿勢」は、砲術学校での教官時代や海軍大学校での勉学にも受け継がれ、彼を専門性と人望の両面で信頼される人物へと成長させました。

また、人柄として「温厚で誠実」「派手さを嫌う堅実さ」が挙げられます。部下や同僚からは「表に出たがらず、陰で組織を支える人物」と評され、権力闘争においても自己主張を強めるのではなく、調整役として信頼されました。この誠実な姿勢は、後に内閣総理大臣として短期間ながらも国際協調を模索する姿勢につながったといえます。

戦後の評価と歴史的意義

戦後の歴史的評価において、米内光政は「戦争を拡大させなかった指導者」として高い評価を受けています。

- 日独伊三国同盟に反対した政治判断

陸軍強硬派が同盟を推進する中、米内は英米との衝突を避けるために同盟に反対しました。この姿勢は当時は押し切られたものの、戦後の視点から見ると「戦争回避を試みた少数派の政治家」として再評価されています。 - 終戦工作への尽力

総理退陣後も、米内は海軍大臣などの立場から終戦工作に関与しました。戦争継続派が力を持つ中で、少しでも早い終結を模索し続けた点は、歴史的に重要な意味を持ちます。 - 戦後処理での役割

終戦後、米内は戦犯として裁かれることはなく、むしろ「戦争を拡大させることに抵抗した人物」として評価されました。冷静な外交感覚と国際協調の姿勢は、戦後日本が歩むべき方向性とも重なるものがあり、戦後日本の再出発において「先を見据えた政治家」として意義づけられています。

現在においても、米内光政の生涯は「戦争と平和のはざまで苦悩した指導者」として歴史書や研究の中で紹介され続けています。彼の慎重な姿勢と誠実さは、戦争の時代を生きた一人のリーダー像として、今なお教訓的な意味を持ち続けているといえるでしょう。

☑ まとめポイント

- 米内光政は「努力家」「誠実で温厚な人柄」として周囲に信頼された。

- 短期政権ながらも「日独伊三国同盟反対」「終戦工作」などで歴史的意義を残した。

- 戦後は「戦争拡大を避けようとした政治家」として評価され、現在も歴史的教訓を与える人物として語り継がれている。

戦後の歴史家の評価

- 高評価: 平和主義と国際協調の姿勢は、戦後の日本の平和主義政策にも通じるものとして評価されています。

- 失敗: 一方で、軍部を抑え切れなかった点が指摘されています。

なお、米内光政の前の総理大臣・阿部信行も軍部からの圧力で辞職を余儀なくされています。阿部信行については以下の記事で詳しく解説しています。

【挙国一致内閣】阿部信行は何をした人か?内閣総理大臣としての役割と功績を深掘り

国内外での評価の違い

- 国内: 平和を追求した姿勢が評価される一方、軍部との対立を解決できなかった点が課題視される。

- 海外: 国際社会との協調を目指した姿勢が評価されています。

米内光政に関するエピソード

- 軍部との激しい対立: 日独伊三国同盟の是非を巡って陸軍との対立が激化。

- 内閣総辞職の経緯: 軍部の圧力による辞職が、彼の信念の強さを象徴しています。

- 逸話: 海軍大臣時代、軍縮に反対する勢力に対し、理路整然と政策の正当性を主張した話が知られています。

米内光政の死後の扱いと現在の評価

参考:日経BizGate – 最後の海相・米内光政による非エリートのリーダーシップ

戦後における扱い

米内光政の政治思想や政策は、戦後日本の平和主義的な憲法の考え方と一致する点が多く、再評価されています。

現代の視点から見る意義

現代の日本においても、外交や平和主義の重要性を考える上で、米内光政の生涯や政策は重要な参考材料となっています。

なお、太平洋戦争との関りについて、東條英機も近年になってその評価が見直されています。東條英機について以下の記事で詳しく解説しています。

東條英機の決断と日本の戦争運命:太平洋戦争の戦後評価と責任を徹底解説

Q&A

Q1. 米内光政はどのような人物ですか?

A1. 米内光政は岩手県盛岡市出身の軍人で、第37代内閣総理大臣を務めました。平和主義者として英米との協調を目指し、軍縮政策や戦争回避に尽力した人物です。

Q2. 米内光政が総理大臣に就任した背景は何ですか?

A2. 第二次世界大戦直前の混乱した政治情勢の中で、軍部との距離を保ちながら国際協調を目指す立場から、内閣総理大臣に選ばれました。

Q3. 米内光政内閣の主な政策は何ですか?

A3. 英米との関係改善や戦争回避を目指し、軍事費抑制と外交交渉に力を入れました。また、経済政策にも注力しました。

Q4. 米内光政は軍部とどのように対立しましたか?

A4. 日独伊三国同盟の締結を巡り、軍部の拡張政策に反対しました。この対立が原因で内閣総辞職を余儀なくされました。

Q5. 戦後の米内光政に対する評価はどのようなものですか?

A5. 平和主義的な姿勢と軍縮政策は高く評価されており、戦後日本の平和政策にも通じるものがあります。ただし、軍部を抑え切れなかった点も指摘されています。

Q6. 米内光政の外交方針はどのようなものでしたか?

A6. 英米との協調を重視し、侵略的な軍事行動を回避しようとしました。戦争を避けるための外交努力に尽力しました。

Q7. 米内光政の幼少期はどのようなものでしたか?

A7. 盛岡市で育ち、武士の家柄に生まれました。厳しい環境の中で学び、海軍兵学校に進学して軍人としての基盤を築きました。

Q8. なぜ米内光政の内閣は短命に終わったのですか?

A8. 軍部との対立が激化し、内閣の存続が困難となったためです。軍部の圧力により総辞職を余儀なくされました。

Q9. 米内光政の死後、どのように評価されていますか?

A9. 戦後の平和主義的な政策の先駆者として評価されています。現代でも外交や軍縮における重要な指針を示した人物として再評価されています。

Q10. 米内光政の代表的な功績は何ですか?

A10. 海軍大臣としての軍縮政策や総理大臣としての戦争回避努力が挙げられます。また、経済政策を重視し、国内の安定を目指しました。

まとめ

米内光政は、平和を追求し軍縮政策を推進した政治家であり、総理大臣として第二次世界大戦を回避するために尽力しました。

軍部との対立により内閣総辞職を余儀なくされましたが、その外交的努力と平和主義的な姿勢は、戦後の日本の平和政策に大きな影響を与えています。

彼の生涯と功績を振り返ることで、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれるでしょう。

コメント